切換區域和部門

門戶網站

區縣網站

市委部門

市政府部門

園區/開發區

事業機構部門

中央區直部門

群團組織

民主黨派

事業單位

網站支持IPv6

- 繁體

- 簡體

- English

- Ti?ng Vi?t

- ???????????

- 無障礙

- 用戶空間

- 微信公眾號

- 長者專區

柳州市城鄉規劃管理技術規定

(2019年5月27日柳州市人民政府令第3號公布 自2019年7月1日起施行)

第一章 總則

第一條 為了加強本市城鄉規劃的編制和管理,實現城鄉規劃設計和規劃管理的法制化、規范化、標準化,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國城鄉規劃法〉辦法》等法律、法規及有關國家技術規范,結合本市實際情況,制定本規定。

第二條 本規定適用于本市城市規劃區內的規劃、設計、建設、管理等相關活動。

第二章 建設用地

第三條 建設項目用地面積大于15000平方米的,應當編制修建性詳細規劃,經審定后實施,法律、法規另有規定的從其規定。

修建性詳細規劃應當根據控制性詳細規劃確定建筑總容量控制指標;在不超過建筑總容量控制指標的前提下,建筑容量控制指標可以在科學論證基礎上作適當調整。

第四條 建設項目建筑基地未達到以下最小用地面積的,不得單獨開發建設:

(一)多、低層建筑和工業倉儲類建筑為3000平方米。

(二)高層建筑為4000平方米。

建筑基地未達到上述規定的最小用地面積,但是,有以下情況之一,且不影響城鄉規劃實施的,經城鄉規劃主管部門審核同意后可以建設:

(一)鄰接土地已經完成建設或者為既成道路、河道,確實無法調整、合并的。

(二)因城鄉規劃街區劃分、市政公共設施等限制,確實無法調整、合并的。

(三)其他情況確實無法調整、合并的。

第五條 建筑基地短邊長度大于等于50米,且新建建筑符合與周邊建筑退距要求的,可以單獨建設。

第六條 建筑基地面積小于等于500平方米的低層建筑項目申請房屋改建、擴建,原建筑規模已達到相應控制要求的,其批準建筑面積不得超過原不動產權證或者房屋所有權證上注明的建筑面積。

第三章 建筑間距

第七條 建筑間距應當依據本市日照條件、建筑物朝向、建筑屬性以及相鄰建筑之間的相互關系,按照日照、采光、通風、消防、防災、管線埋設、空間環境、建筑保護、視覺衛生等要求確定,同時還應當符合本規定。

第八條 多、低層住宅建筑的間距,應當符合以下規定:

(一)住宅建筑平行布置時的間距控制:

1.正南北朝向其間距在舊區大于等于南側建筑高度的0.9倍,在新區大于等于1.05倍。

2.正東西朝向其間距在舊區大于等于較高建筑高度的0.8倍,在新區大于等于1倍。

(二)住宅建筑垂直布置時的間距控制:

垂直布置的住宅建筑山墻寬度小于等于20米的,其南北向的間距在舊區大于等于南側建筑高度的0.7倍,在新區大于等于南側建筑高度的0.85倍,且大于等于6米;東西向的間距在舊區大于等于較高建筑高度的0.65倍,在新區大于等于0.8倍,且大于等于5米。

建筑山墻寬度大于20米的,其間距按照平行布置的住宅建筑控制。

(三)多層住宅建筑底層有商業或者其他非住宅用房的,其上部住宅用房間距計算原則上不扣除底層高度。

(四)多層住宅建筑的山墻間距在舊區大于等于相鄰較高建筑高度的0.35倍,同時應當大于等于6米。在新區大于等于相鄰較高建筑高度的0.45倍,同時應當大于等于7米;低層住宅建筑的山墻間距大于等于4米。山墻上開啟窗洞大于0.6米×0.6米的或者住宅建筑的東(西)側有居室窗洞的,其與相鄰住宅建筑東西向的間距不適用前項規定的山墻間距,應當按照本條第(一)項的有關規定執行。

第九條 高層住宅建筑與高、多、低層住宅建筑的間距,應當符合以下規定:

(一)高層住宅建筑與高層住宅建筑平行布置時的間距規定。

1.建筑高度小于等于60米的南北向高層住宅建筑,其間距大于等于按照下式計算的規定值:

新區:24×1.05+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.4

舊區:24×0.9+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.35

建筑高度大于60米小于等于100米的部分,其高度每增加5米,間距增加1米;高度大于100米小于等于150米的部分,其高度每增加5米,間距增加0.8米;高度大于150米的部分,不再計算建筑間距。

2.建筑高度小于等于60米的東西向的高層住宅建筑,其間距大于等于按照下式計算的規定值:

新區:24×1+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.25

舊區:24×0.8+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.2

建筑高度大于60米小于等于100米的部分,其高度每增加5米,間距增加0.8米;高度大于100米小于等于150米的部分,其高度每增加5米,間距增加0.5米;高度大于150米的部分,不再計算建筑間距。

(二)高層住宅建筑與多、低層住宅建筑平行布置時的間距規定:

1.高層住宅建筑與其北側多、低層住宅建筑的間距大于等于本條第(一)項第1目的規定。

2.建筑高度小于等于60米的高層住宅建筑與其東(西)側多、低層住宅建筑的間距大于等于按照下式計算的規定值:

新區:24×1+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.2

舊區:24×0.8+(較高住宅建筑建筑高度-24)×0.15

高層住宅建筑高度大于60米小于等于100米的部分,其高度每增加5米,間距增加0.4米;大于100米小于等于150米的部分,其高度每增加5米,間距增加0.3米;高度大于150米的部分,不再計算建筑間距。

3.高層住宅建筑位于北側的,其間距按照南側多、低層住宅建筑控制。但是,最小間距舊區大于等于13米,新區大于等于15米。

(三)高層住宅建筑與多、低層住宅建筑垂直布置的,其間距為各自計算間距控制值的一半之和且大于等于13米;高層住宅建筑與高層住宅建筑垂直布置的,其間距為各自計算間距控制值的一半之和且大于等于15米。

(四)小于等于60米高層住宅建筑與高、多、低層住宅建筑的山墻間距,其間距大于等于13米,且大于等于建筑山墻面寬度;大于60米的高層住宅建筑與高、多、低層住宅建筑的山墻間距,參照本條第(一)項、第(二)項高層住宅建筑平行布置的間距計算,其間距可以在平行間距計算的基礎上折減30%。

(五)按照上述規定計算高層住宅建筑間距的,高層住宅建筑主要朝向的建筑長度不得大于60米,高層住宅建筑主要朝向的建筑長度大于60米或者建筑高度大于60米的,還應當結合項目日照分析來確定相應的建筑間距。

第十條 當住宅建筑為非正南北向布置的,可以根據正南北布置的建筑間距計算的基礎上按照以下規定進行適當折減。

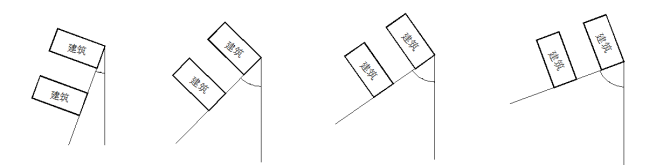

(一)在建筑平行布置存在朝向偏移的情況下,南偏東(西)大于15度小于等于30度按照南北朝向的0.9倍折減;大于30度小于等于45度按照南北朝向的0.8倍折減;大于45度小于等于60度按照東西朝向的0.8倍折減;60度以上按照東西朝向的0.9倍折減。

15<偏移度≤30度30<偏移度≤45度45<偏移度≤60度60度以上

(二)住宅建筑既非平行也非垂直布置時的間距,應當符合以下規定:

1.當兩幢建筑的夾角小于等于30度的,其最窄處間距按照平行布置的住宅建筑控制。

2.當兩幢建筑夾角大于30度小于等于60度的,其最窄處間距按照平行布置計算控制標準乘0.8倍折減。

3.當兩幢建筑的夾角大于60度的,其最窄處間距按照垂直布置的住宅建筑控制。

兩幢建筑夾角

第十一條 在符合第七條、第八條的前提下,南北向平行布置的低層住宅建筑之間的最小間距為6米,低層住宅建筑與其北側多層住宅建筑的最小間距為9米。

第十二條 在城市舊區實施危舊房改造工程中,確實因地形、環境等條件限制難以按照第九條控制高層住宅建筑間距的,有關高層住宅建筑與處于其日照遮擋范圍內的住宅建筑的間距可以通過日照分析確定。

第十三條 醫院病房樓、休(療)養院住宿樓、幼兒園、托兒所和大、中、小學教學樓與相鄰建筑的間距,除符合國家相關的規定以外,還應當符合本規定。

第十四條 除第十三條所列非住宅建筑外,對無采光、日照要求的各類非住宅建筑的間距,可以在同型布置方式的住宅建筑間距的要求上減少30%以內,其中多、低層的商業、倉儲、工業類建筑以消防退距要求為主;同時非住宅高層建筑之間的開窗面間距,南北向平行布置的,間距不得小于20米;東西向平行布置的,間距不得小于15米。

第四章 建筑退讓

第十五條 沿建設項目基地邊界和沿城市道路、公路、河道、鐵路兩側、山體以及電力線路保護區建設的建筑物,其退讓距離除應當符合消防、防洪、環保、交通和安全等方面的要求外,還應當符合本規定。

第十六條 沿建設項目基地邊界的建筑物,其退讓邊界距離按照以下規定控制,并須同時滿足消防間距控制要求。

(一)各類建筑退讓基地邊界應當符合以下規定:

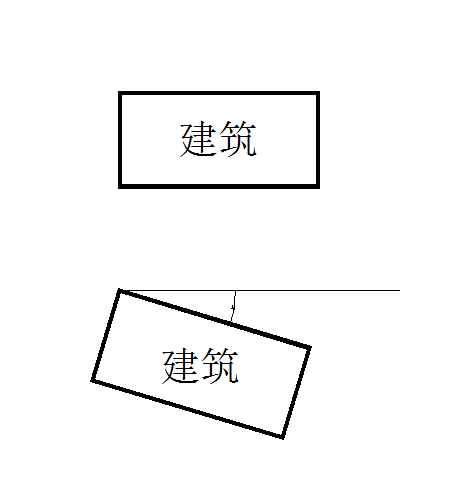

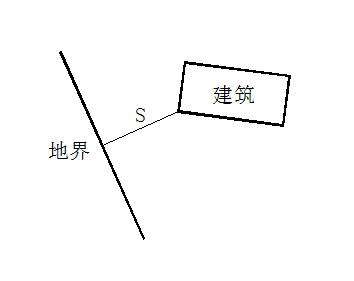

1.各類建筑退讓基地邊界的最小距離不得小于表1。當建筑外墻與基地邊界不平行布置的,可以至臨基地邊界的外墻面中點起計算自身一方的建筑間距(如下圖)。

表1?? 建筑退界控制指標表

住宅建筑 | 文教衛生建筑 | 其他非住宅建筑 | |||

最小距離(米) | 最小距離(米) | 最小距離 (米) | |||

舊區 | 主要 朝向 | 低層 | 3 | 4 | 3 |

多層 | 6 | 7 | 5 | ||

高層 | 15 | 14 | 9 | ||

次要 朝向 | 低層 | 3 | 3 | 消防間距 | |

多層 | 3 | 4 | 消防間距 | ||

高層 | 9 | 9 | 9 | ||

新區 | 主要 朝向 | 低層 | 4 | 5 | 3 |

多層 | 7 | 8 | 6 | ||

高層 | 15 | 16 | 10 | ||

次要 朝向 | 低層 | 3 | 3 | 消防間距 | |

多層 | 3.5 | 5 | 消防間距 | ||

高層 | 9 | 9 | 9 | ||

2.多、低層住宅建筑退讓基地邊界距離按照第三章相關建筑間距控制的一半計算。

3.建筑高度小于等于60米的高層建筑,退讓北側地界距離按照下式計算的規定值控制:

新區:24×1.05×0.5+(較高建筑建筑高度-24)×0.4

舊區:24×0.9×0.5+(較高建筑建筑高度-24)×0.35

高層建筑高度大于60米小于等于100米的,其高度每增加5米,間距增加1米;建筑高度大于100米的,其高度每增加5米,間距增加0.8米,建筑高度大于150米的其間距按照建筑高度150米所需的退距控制。

4.高層建筑退讓南側地界距離大于等于15米。

5.建筑高度小于等于60米的高層建筑,其主要朝向面對東、西側地界的按照下式計算的規定值控制:

新區:24×0.8×0.5+(較高建筑建筑高度-24)×0.25

舊區:24×0.6×0.5+(較高建筑建筑高度-24)×0.2

高層建筑高度大于60米的,其高度每增加5米,間距增加0.4米;建筑高度大于100米的,其高度每增加5米,間距增加0.3米;建筑高度大于150米的其間距按照建筑高度150米所需的退距控制。

6.建筑高度小于等于60米的高層建筑,其山墻面對東、西側地界的,建筑山墻退地界大于等于山墻面寬度的一半,且大于等于9米。建筑高度大于60米的高層建筑,其山墻面退讓東、西側地界距離按照高層建筑東西向建筑間距控制值的一半計算。

(二)邊界線以外是住宅建筑和文化、教育、衛生建筑的,除應當符合本條第(一)項規定以外,還應當符合第三章建筑間距的有關規定。

上述邊界線以外建筑由于歷史原因不符合本條第(一)項的退讓規定的,在符合消防間距要求下,其少退距離原則上可不由界內建筑全部承擔。

(三)當邊界線以外是河流、湖泊、永久性公共綠地等的,建筑后退基地邊界一般大于等于建筑高度的0.1倍,且大于等于10米。

(四)地下建筑物的退讓邊界距離,大于等于地下建筑深度(即自室外地面至地下建筑物底板的距離)的0.5倍,且大于等于3米。

(五)存放易燃易爆物品和產生煙塵、噪聲及有害氣體的建筑物和構筑物,其安全防護和環境衛生防護距離應當在本建筑基地范圍內進行退讓,邊界線以外建筑原則上不承擔退讓責任。

第十七條 各類建筑后退規劃道路紅線的距離,應當符合表2規定(表中數值為下限值)。

位于柳江各跨江橋梁橋頭及城市立交周邊的建筑物,原則上后退距離不得小于20米。

對于按照表2規定控制不能滿足道路兩側建筑間距要求的,應當增大后退距離,可以以規劃道路中心線作為建筑基地邊界,按照本規定第十六條的有關規定執行。

表2建筑后退道路紅線控制指標表

L=道路紅線寬度 H=建筑高度 | 快速路 | L≥40 | 24≤L<40 | L<24 | |

舊 區 | H≤24m | 15 | 6 | 4 | 3 |

24m<H≤60m | 20 | 10 | 8 | 6 | |

60m<H | 25 | 15 | 12 | 9 | |

新 區 | H≤24m | 20 | 10 | 6 | 4 |

24m<H≤60m | 30 | 15 | 10 | 8 | |

60m<H | 40 | 20 | 15 | 12 | |

注:(1)高層建筑裙房的后退距離按照多、低層建筑控制。建筑高度超過100米的按照100米建筑退讓標準控制。

(2)以上退線距離均自建筑外墻垂直投影線起計算。

(3)建筑首層為經營性用房的,其后退道路紅線的距離在表2要求的前提下增加50%,且最小距離大于等于6米。

(4)歷史文化保護街區內的建筑退讓道路紅線的要求,按照經批準的保護規劃及詳細規劃確定。

第十八條 新建影劇院、游樂場、體育館、展覽館、大型商場等有大量人流、車流集散的多、低層建筑(含高層建筑裙房),其主要出入口面臨城市道路的后退道路規劃紅線的距離,除經批準的控制性詳細規劃另有規定以外,退距不得小于20米,并留出臨時停車或者回車的場地。

第十九條 建筑后退道路交叉口規劃紅線的距離,在符合本章有關退距要求下增加50%以上,不同等級道路相交路口,按照較高等級道路退距要求控制。

第二十條 建筑物的圍墻、基礎、臺階、管線、陽臺和附屬設施,不得超越規劃道路紅線。

地下建筑物后退規劃道路紅線的距離,按照第十六條第(四)項的規定執行。

在道路交叉口視距三角形用地和規定的后退道路規劃紅線的距離內,不得設置零星構筑物。

第二十一條 沿河道管理范圍兩側新建建筑物的,其后退河道管理范圍界線距離在滿足其它有關規定的同時,不得小于15米,法律、法規另有規定的除外。

第二十二條 沿山體周邊新建建筑物的,其后退與建筑基地相同標高的山體自然坡腳線的距離不得小于15米,法律、法規另有規定的除外。

第五章??建筑高度與容積率

第二十三條 建(構)筑物高度除應當符合日照、建筑間距、消防、文化保護限高、凈空限制、視廊管理等方面規定以外,還應當符合本規定。

第二十四條 除文物保護單位、國家安全機關、監獄、危險性工廠及其倉庫、電站、電訊主機樓等對保衛、安全等方面有特殊要求的單位以外,建設項目臨城市道路和公共開敞空間設置的圍墻應當采用通透式設計,總高度不得大于2.5米,后退用地界線大于等于0.5米。沿城市主干道的,后退主干道大于等于1.5米。

第二十五條 零散用地的個人自建住房,除建筑外觀應當符合柳州市個人自建住房外觀引導和控制規劃要求以外,建筑基地面積小于500平方米的低層住宅建筑底層層高原則上小于等于3.5米,高密度居住區域住宅建筑高度原則上小于等于11米。

第二十六條 有關建筑面積和容量指標計算以及新建建筑層高、層數控制,應當符合以下規定:

(一)住宅建筑層高在3.5米及以下的,按照住宅建筑自然層數1層計算住宅建筑面積和容積率;住宅建筑層高大于3.5米小于等于6.5米的,按照建筑面積2倍計算容積率;住宅建筑層高大于6.5米的,按照建筑面積3倍計算容積率,且依次每增加3米增加1層計容面積。住宅建筑底層的電梯、樓梯井、門廳、過道等公共通行集散空間部分按照其實際建筑面積計算容積率。

(二)辦公建筑層高在5米及以下的,按照辦公建筑自然層數1層計算辦公建筑面積和容積率,當辦公建筑層高大于5米小于等于7米的,按照建筑面積2倍計算容積率;辦公建筑層高大于7米的,按照建筑面積3倍計算容積率,且依次每增加3米增加1層計容面積。辦公建筑的門廳、大堂、中庭、內廊、采光廳等按照其實際建筑面積計算容積率。

(三)商業建筑層高在5米及以下的,按照商業建筑自然層數1層計算商業建筑面積和容積率,層高大于5米小于等于8米的,按照建筑面積2倍計算容積率。商業建筑層高大于8米的,按照建筑面積3倍計算容積率,且依次每增加3米增加1層計容面積。

建筑面積大于等于2000平方米的超市、大型商場、娛樂場所等功能集中布置的大型空間商業用房,其建筑高度可以申請適當提高,按照其實際建筑面積計算容積率。其門廳、大堂、中庭、內廊、采光廳等功能用房,可以按照其實際建筑面積計算容積率。

(四)工業廠房和倉儲用房等建筑,建筑層高在8米及以下的,按照建筑自然層數1層計算建筑面積和容積率,建筑層高大于8米的,按照建筑面積2倍計算容積率。

(五)地下室層高在2.2米及以上的,以室外地坪為基準,地下室、半地下室的頂板面高出室外地面小于等于1米的,地下室建筑面積不計入項目容積率;當地上部分大于1米的,該層地下室、半地下室應當按照水平投影面積計入容積率。地下室層高在2.2米以下的,以室外地坪為基準,地下室的頂板面高出室外地面不超過該層層高的1/3的,建筑面積不計入容積率。不符合本項上述規定的,應當按照水平投影面積的1/2計入容積率。當出現建筑室外地坪標高不一致的,參照周邊最近的城市道路標高確定室外地坪,建設基地室外地坪標高與最近的城市道路標高的高差小于等于0.5米。

沿城市道路不得設置采光天井;毗鄰地面建筑主體設置的采光天井、地下庭院、花園等面寬不得超過對應地面建筑面寬的30%。

地下空間中有關商業、娛樂、市場等經營性用房和套型住宅的地下室專屬用房、倉儲用房的建筑層高,按照本條第(一)項至第(四)項規定執行。

(六)由于建設場地地勢高差起伏,部分建筑存在負層(即該層建筑一側在室外地面以下,另一側室外地面以上)的建筑設計,其投影空間不計入建筑密度;其建筑用途作為車庫(含相應的設備用房)的,建筑面積可以不計入容積率,作為其他用途時建筑面積應當計入容積率。

(七)建筑底層架空作為布置綠化小品、開敞休閑等公共用途的,架空層層高應當在3米以上,其建筑面積可不計入容積率,但電梯井、門廳、過道等圍合部分建筑面積應當計入容積率。該層應當滿足以下條件:以柱、剪力墻落地,視線通透、空間開敞。該層應當計入建筑層數。

(八)除騎樓建筑建于建設凈用地以外,沿街建筑底層作為架空通道和騎樓底層投影部分的空間應當計入建筑密度,但是其對應建筑面積不計入容積率。

(九)高層、超高層建筑避難層(間)的建筑面積不計入容積率,其建筑層高原則上不超過標準層層高。

第二十七條 人防地下室、地下車庫(含相應的設備用房)的建筑面積不計入容積率,但是地下空間中有關商業、娛樂、市場等經營性用房和套型住宅的地下室專屬用房、倉儲用房的建筑面積應當計入容積率。

第六章 建筑構件

第二十八條 除大型商業、文化、娛樂、工業等大空間公共建筑有特殊要求的建設項目以外,其他各類建筑物涉及陽臺、飄窗、花架等設施的規劃控制,應當符合本規定。

第二十九條 建筑物的陽臺,應當符合以下規定:

(一)面積計算和進深控制:

1.建筑物的凹陽臺,應當按照其結構外圍水平面積計算全面積。凹陽臺進深小于等于2.4米。

2.建筑物的凸陽臺,應當按照其結構底板水平投影面積計算1/2面積。單個陽臺水平投影面積小于等于10平方米且其進深小于等于2.4米。

3.建筑物的復合型陽臺,應當以主體結構為界,分兩部分按照凹、凸陽臺規則分別計算建筑面積。單個復合型陽臺水平投影面積小于等于10平方米且其進深小于等于2.4米。

4.不符合上述規定的陽臺按照其結構底板外圍水平投影面積計算全面積。

5.房屋主體結構內標注為陽臺、空中花園、入戶花園、活動平臺等敞開、半敞開的建筑空間,凡有頂蓋的,應當參照凹陽臺計算全面積。

(二)陽臺設置的控制:

1.在規定的建筑間距內,建筑不宜出挑陽臺、走廊、樓梯和樓梯平臺;在規定建筑間距內住宅建筑北面不得出挑陽臺,南面出挑陽臺最大出挑距離為1.5米。

2.住宅建筑南陽臺或者東西向主陽臺連續長度不得大于8米,東西向次陽臺連續長度不得大于4米,陽臺總長度(即陽臺面寬之和)不得超過建筑面寬總長度的50%。

3.北面的陽臺以及陽臺出挑距離、連續長度或者陽臺總長度超出以上規定值的,應當從陽臺外邊緣計算建筑間距。

4.一戶的陽臺板相連的兩個相鄰陽臺按照一個陽臺計算建筑面積。

5.在短邊外側設置空調擱板的,垂直于該短邊的寬度不得大于0.6米。不得在陽臺的長邊外側連接設置空調擱板。

6.住宅建筑中每套建筑內凸陽臺建筑面積占總建筑面積的比例不得超過10%,每套住宅內設置陽臺數量不得超過居住空間個數。

7.建筑沿街設置的陽臺按照封閉式設計。

8.各類非住宅建筑設置的陽臺,應當按照其結構底板外圍水平投影面積計算全面積。

第三十條 建筑物的凸窗,其設置及面積計算應當符合以下規定:

(一)凸窗外邊線至外墻墻體外邊線距離小于等于0.6米。凸窗窗臺面與室內地面的高差大于等于0.3米。

(二)凸窗窗臺及其與樓板連接部分應當為鋼筋混凝土一體結構。

(三)窗臺與室內地面高差在0.45米以下且結構凈高在2.1米及以上的凸窗,應當按照其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。窗臺與室內地面高差在0.45米以下且結構凈高在2.1米以下的凸窗,窗臺與室內地面高差在0.45米及以上的凸窗不計算建筑面積。

(四)凹窗內凹進深不得大于0.6米,其結構凈高在2.2米及以上者應當計算全面積,結構凈高小于2.2米者應當計算1/2面積。

(五)每套住宅內設置凸窗或者凹窗的數量不得超過居住空間的總個數。

(六)建筑單體含有凸窗或者凹窗設計的,應當在申報圖紙中提供凸窗或者凹窗大樣圖,以明確構造形式及其窗臺高度。

(七)外凸的凸窗側面不得設置外凸的柱及實體的圍護結構,其凸窗應當三面設窗,緊鄰空調設備井的可以兩面設窗。

凸窗設窗的長度應當與其對應的窗臺面長度一致。

凸窗對應建筑空間室內樓面板不得向外延伸出外墻,建筑外立面上下兩個凸窗間不得實體封閉。

第三十一條 建筑物的設備平臺,應當符合以下規定:

(一)嚴格控制建筑物的設備平臺面積,設備平臺面積應當根據設備尺寸合理確定。

(二)住宅建筑中每套住宅用于放置集中外部設備的設備平臺只能設置一個,且水平投影面積不得大于3平方米,同時按照本規定第二十九條陽臺有關要求進行設計并控制其進深,其面積按照陽臺有關規定,計入建筑面積。

每套住宅用于放置分體式空調外機的室外設備平臺的數量不得超過各類居住空間總數,每個空調外機室外設備平臺水平投影面積小于等于1平方米,進深寬度小于等于0.6米,其面積不計入建筑面積指標。

第三十二條 對于建筑物內有設備層、管道層等結構層的樓層,結構層高在2.2米及以上的,應當計算全面積;結構層高在2.2米以下的,應當計算1/2面積。

第三十三條 建筑物外墻之外不得設置結構板,經過結構專項論證確實需要設置的,按照結構板投影面積計算建筑面積,同時,計入容積率。結構板不得與陽臺、窗、門等可以供改造后利用結構板的部分連接。

建筑物的標志、標識應當結合建筑造型設置在建筑物外墻體的合適位置,不得設置在建筑輪廊線之外。

禁止在高層建筑的外墻或者陽臺、露臺外設置花池、花架。

第七章 建筑沿路展開面

第三十四條 住宅建筑和辦公類建筑沿城市道路展開面長度,應當符合以下規定:

(一)多、高層住宅建筑和辦公類建筑位于道路交叉口沿多條城市道路的設置,沿一側道路的建筑展開面長度不宜大于60米。同時,還應當符合以下規定:

1.交叉口道路中心線夾角小于等于90度的,沿路建筑的連續長度累計小于等于100米。

2.交叉口道路中心線夾角大于90度的,沿路建筑的連續長度累計小于等于80米。

(二)多、高層住宅建筑和辦公類建筑非沿路布置,同時,建筑處于周邊城市道路、柳江、重要山體視廊等重要城市景觀面可視范圍內的,建筑的展開面長度參照沿路布置建筑標準控制。

(三)多層住宅建筑和辦公類建筑的沿路展開面長度原則上小于等于60米;此類建筑后退道路紅線距離滿足形成建筑通透面要求的,其沿路展開面長度可以適當加大,但不宜大于80米。

(四)高層住宅建筑和辦公類建筑沿一側道路設置的,平行城市道路的建筑展開面長度不宜大于60米。

(五)高層住宅建筑和辦公類建筑的展開面長度與其建筑高度的比值原則上小于等于0.618。

第三十五條 商業建筑沿城市道路展開面長度,應當符合以下規定:

(一)低層、多層商業建筑,建筑沿路展開面長度按照小于等于60米控制。

(二)多層商業建筑或者高層商業綜合體裙樓單層建筑面積大于3600平方米并且總建筑面積大于20000平方米,建筑后退道路紅線距離滿足形成建筑通透面要求的,結合大型商業建筑布局需要,其建筑沿路展開面長度可以大于60米。

(三)高層商業建筑主樓參照高層住宅和辦公類建筑沿路展開面長度控制規定進行控制。

第三十六條 醫院、博物館等大型公共設施建筑,建筑沿路展開面長度原則不得大于60米;建筑后退道路紅線滿足形成建筑通透面要求的,建筑的展開面長度可以適當加大。

第三十七條 沿路建筑后退道路紅線距離符合以下規定的,可形成建筑通透面(即沿路非建筑圍合空間的敞開面):

臨規劃城市道路紅線寬度大于30米的,沿路建筑與規劃城市道路紅線最小距離大于等于25米;臨規劃城市道路寬度紅線小于等于30米的,沿路建筑與規劃城市道路紅線最小距離大于等于15米。

第三十八條 工業建筑沿城市道路展開面長度應當以符合工業生產工藝流程為主,同時還應當與城市景觀環境以及工業區整體效果相協調。

第三十九條 確實有建設項目因特殊要求或者功能要求,需要超過本規定設置建筑沿城市道路展開面長度,應當結合景觀效果研究以及三維城市模擬分析進行論證,同時,還應當經過政府相關部門聯席會議審查。

第八章 基礎設施

第四十條 居住區的配套設施建設應當堅持統一規劃、合理布局、因地制宜、綜合開發、配套建設的原則,堅持配套設施優先建設的原則。

第四十一條 居住區配套設施按照國家對居住區分級有關規定進行配置。

第四十二條 結合各級居住區在城市中的位置以及現有設施的分布情況,城鄉規劃主管部門可以根據城鄉規劃需要統籌安排,調整配套設施項目的位置。

第四十三條 社區綜合服務設施的建設應當符合國家政策和國家標準集中規劃建設。其中,社區組織工作用房應當設置于地上建筑第一、二層,符合可以獨立對外使用的要求。居民健身場所可以結合綠地臨路設置。內設球類運動場地及其它健身運動設施,應當采取相應的隔音措施避免對居民生活環境造成干擾,其面積不計入綠地率。

第四十四條 新建的公廁、垃圾轉運站應當沿城市道路設置,符合可以獨立對外使用的要求。

第四十五條 建設項目實施配建停車場面積(泊位),應當符合以下規定:

(一)新建(含整體改造)建設項目應當按照表3、表4、表5規定的標準分別配建機動車和非機動車泊位,改擴建(含局部改造)配建要求結合實際情況酌情調整。

(二)建設項目配建停車設施的車位指標,機動車以小型汽車為計算當量,非機動車以自行車為計算當量,各類車型車位可以按照表5所列換算系數換算成當量車型車位進行計算。

(三)建設項目按照配建指標計算出的車位數,尾數小于1個的按照1個計算。

(四)配套機動車停車位原則上不設置機動車子母車位,因合理利用空間確需設置子母停車位的,一組子母停車位只按照一個當量停車位統計停車位數量。新建項目配套的機動車停車位應當采用標準停車位設計,超過規劃條件基本配設數量要求增設的機動車停車位方可設置為微型車位和機械式車位。

表3?? 機動車標準車位配建指標

建設項目類型 | 計算單位 | 機動車指標 | ||||

舊區 | 新區 | |||||

住宅 | 商品房 | 車位/戶 | 1 | 1.5 | ||

城中村改造地塊 | 車位/戶 | 1 | 1 | |||

廉租房 | 車位/戶 | 0.5 | 0.5 | |||

公租房 | 車位/戶 | 0.5 | 0.5 | |||

經濟適用房、舊區改造拆遷安置項目、普通企業職工集資建房 | 車位/戶 | 0.8 | 0.8 | |||

行政、企事業辦公及科研 | 車位/100㎡建筑面積 | 1 | 1.2 | |||

普通商業 (含居住區配套商業、超市等) | 車位/100㎡建筑面積 | 1 | 1.2 | |||

農貿市場 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.8 | 1 | |||

旅館業用地 | 車位/客房 | 0.5 | 0.6 | |||

醫院 | 社區衛生服務中心 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.5 | 0.5 | ||

綜合醫院 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.8 | 1 | |||

養老設施、療養院 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.3 | 0.4 | |||

影劇院 | 車位/100座位 | 5 | 6 | |||

博物館、圖書館、檔案館、設備機房等 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.5 | 0.6 | |||

展覽館、會議中心 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.6 | 0.8 | |||

體育設施 | 一類(體育場座位數≥15000,體育館座位數≥4000) | 車位/百座 | 4 | 5 | ||

二類(體育場座位數≥15000) | 車位/百座 | 3 | 4 | |||

三類(娛樂性體育設施) | 車位/100㎡建筑面積 | 2 | 2 | |||

學校 | 幼兒園 | 車位/100師生 | 1 | 1.5 | ||

小學 | 車位/100師生 | 1 | 1.5 | |||

中學 | 車位/100師生 | 3 | 4 | |||

大中專院校 | 停車位/100師生 | 6 | 7 | |||

游覽場所 | 主題公園 | 車位/公頃占地面積 | 1.5 | 1.5 | ||

城市公園 | 車位/公頃占地面積 | 0.7 | 0.7 | |||

旅游區、度假村 | 車位/公頃占地面積 | 2 | 2 | |||

工業 | 工業廠房 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.2 | 0.2 | ||

配套服務用房 | 車位/100㎡建筑面積 | 1 | 1.5 | |||

物流倉儲 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.5 | 0.5 | |||

注:(1)停車場機動車位用地面積均按照當量小型汽車的停車位數計算,地面停車位不少于25平方米/位,地下停車位不少于35平方米/位;停車場非機動車位用地面積計算按照地面停車位不少于1.2平方米/位,地下停車位不少于1.5平方米/位。

(2)居住區內地面停車率(即居住區內居民的地面停車位與居住戶數的比率)不宜超過10%。

(3)學生接送停車位應當在學校總平面圖內考慮,停車場(庫)出入口應當單獨設置,不得開設在學校圍墻內部,應當滿足學校的有關安全規定,停車場(庫)與學校之間可考慮設置直接聯系的人行出入口。

(4)困難企業職工集資建房項目配套機動車停車位酌情考慮不少于0.5車位/戶。

(5)單獨設置的餐飲娛樂、批發市場應當在普通商業的基礎上,結合實際情況適當上浮。

表4:非機動車標準車位配建指標

建設項目類型 | 計算單位 | 非機動車 | ||

住宅 | 商品房 | 車位/戶 | 2 | |

城中村改造地塊 | 車位/戶 | 2 | ||

廉租房 | 車位/戶 | 2 | ||

公租房 | 車位/戶 | 2 | ||

經濟適用房、舊區改造拆遷安置項目、普通企業職工集資建房 | 車位/戶 | 2 | ||

行政、企事業辦公及科研 | 車位/100㎡建筑面積 | 4 | ||

普通商業 (含居住區配套商業、超市等) | 車位/100㎡建筑面積 | 8 | ||

農貿市場 | 車位/100㎡建筑面積 | 8 | ||

旅館業用地 | 車位/客房 | 2 | ||

醫院 | 社區衛生服務中心 | 車位/100㎡建筑面積 | 4 | |

綜合醫院 | 車位/100㎡建筑面積 | 3 | ||

養老設施、療養院 | 車位/100㎡建筑面積 | 0.5 | ||

影劇院 | 車位/百座 | 2 | ||

博物館、圖書館、檔案館、設備機房等 | 車位/100㎡建筑面積 | 3 | ||

展覽館、會議中心 | 車位/100㎡建筑面積 | 6 | ||

體育設施 | 一類(體育場座位數≥15000,體育館座位數≥4000) | 車位/百座 | 25 | |

二類(體育場座位數≥15000) | 車位/百座 | 25 | ||

三類(娛樂性體育設施) | 車位/100㎡建筑面積 | 30 | ||

學校 | 幼兒園 | 車位/100師生 | 15 | |

小學 | 車位/100師生 | 15 | ||

中學 | 車位/100師生 | 80 | ||

大中專院校 | 車位/100師生 | 80 | ||

游覽場所 | 主題公園 | 車位/公頃占地面積 | 3 | |

城市公園 | 車位/公頃占地面積 | 2 | ||

旅游區、度假村 | 車位/公頃占地面積 | 2 | ||

工業 | 生產車間、庫房 | 車位/100㎡建筑面積 | 2 | |

配套管理用房 | 車位/100㎡建筑面積 | 2 | ||

物流倉儲 | 車位/100㎡建筑面積 | 2 | ||

注:(1)停車場非機動車位用地面積計算按照地面停車位大于等于1.2平方米/位,地下停車位大于等于2平方米/位。

(2)居住區內非機動車地面停車比率不宜大于50%(即宜有一半以上的配套非機動車停車位設置在室內或地下室)。

表5:其他車型折合成小型車車位或者自行車車位的換算值

車型 | 車位換算值 | |

機動車 | 二輪摩托車 | 0.4 |

三輪摩托車 | 0.6 | |

微型車 | 0.6 | |

小型車 | 1 | |

中型車 | 1.2 | |

大型車 | 2 | |

鉸接車 | 4 | |

非機動車 | 電動自行車 | 2 |

自行車 | 1 | |

三輪車 | 3 | |

人力板車或者畜力車 | 1.5 | |

第四十六條 居住區配套停車位,應當100%建設充電設施或預留建設安裝條件;商業配套停車位建設充電設施或者預留建設安裝條件的車位比例大于等于10%。

第九章 其他規定

第四十七條 建設大門、門衛室等永久性建(構)筑物應當符合以下規定:

(一)建筑物設置有大門、門衛室的,建設單位應當將大門門衛室作為建設工程組成部分,其建筑面積、建筑密度應當計入項目容積率及建筑密度。

(二)建設項目的大門、門衛室設計應當體現“使用便利、建筑美觀”的原則,每個車行及人行出入口只能設置1個大門、門衛室。

(三)大門應當按照圍墻要求退道路紅線、用地界線,建筑基地不得超過用地紅線范圍。有頂蓋無圍護結構的大門,應當按照其頂蓋水平投影面積的1/2計算建筑面積,按照其頂蓋水平投影面積計算建筑密度。

(四)門衛室應當結合出入口相鄰的規劃建筑整體設置,建筑位置應當在建筑控制線內建設。確實需要獨立設置的門衛室,應當按照圍墻要求退道路紅線、用地界線,建筑面積小于等于10平方米,其中工業項目小于等于20平方米,且其建筑基地不得超過用地紅線范圍。獨立設置的門衛室建筑面積大于上述規定面積的,應當按照建筑要求退讓道路紅線、用地界線。

(五)獨立設置的門衛室建筑高度不得大于5米,結合其他建筑設置的門衛室建筑高度可以根據實際情況確定。同時,應當按照以下方式計算容積率:

門衛室建筑層高小于等于5米的,按照門衛室建筑自然層數1層計算建筑面積并計入容積率;門衛室建筑層高大于5米小于等于7米的,不論層內是否有隔層,按照建筑面積2倍計算容積率;門衛室建筑層高大于7米的,按照建筑面積3倍計算容積率,同時,按照每增加3米增加1層計容面積計算容積率。

(六)軍事設施、監獄、涉密單位等對大門、門衛室的建設有特殊規定的,按照相關規定辦理。

第四十八條 新建民用建筑應當按照綠色建筑標準進行建設,并符合國家、自治區和柳州市綠色建筑管理相關規定。

第四十九條 建設項目的綠地率應當符合國家、自治區和柳州市城市綠化管理有關規定。

第十章 附則

第五十條 本規定實施前已取得《建設工程規劃許可證》或者已完成建設工程設計方案審批的建設項目,仍按照原批準執行。已獲取建設用地規劃條件或者詳細規劃和城市設計已獲批準的,應當根據實際情況結合本規定執行。

第五十一條 本規定的附錄與本規定具有同等的效力。

第五十二條 本規定自2019年7月1日起施行。

附??錄

一、地段劃分

1.舊區

(1)指勝利路、東堤路、文昌路西段、東環路南段、燎原路、南二環路、城站路、龍屯新道、柳太路南段、潭中西路、北雀路圍合的區域,以及拉堡鎮、雒容鎮老鎮區范圍。

(2)該區域外現狀建筑密度大于35%或者容積率大于1.5的區域也可以視為舊區。(臨時建筑、違法建筑、簡易結構建筑、鋼架棚、搭蓋等不計入統計指標內)

2.新區

(1)指城市規劃區內舊區范圍以外的區域。

(2)舊區范圍內現狀建筑密度小于等于30%且容積率小于等于1.5的區域也可以視為新區。

3.舊城保護區

指蓮塘路、五一路、文惠路、榮軍路北段、屏山大道西段、飛鵝路東段、紅光路北段、紅光橋圍合的區域。

二、名詞解釋

1.容積率——指在一定地塊范圍內,有關建筑面積總和與建設基地凈用地面積的比值。

2.建筑密度——指建筑物底層占地面積與建筑基地凈用地面積的比值(用百分比表示)。

3.綠地率——指綠地面積與建筑基地凈用地面積的比值(用百分比表示)。

4.低層建筑——指高度小于等于10米的非住宅建筑;高度小于等于11米且建筑層數為1-3層的低層住宅建筑。

5.多層建筑——指高度大于10米、小于等于24米的非住宅建筑;住宅建筑按照建筑高度和層數分為兩類,多層建筑Ⅰ類為高度大于11米、小于等于27米且建筑層數為4-6層的住宅建筑,多層建筑Ⅱ類為高度大于27米、小于等于36米且建筑層數為7-9層的住宅建筑。

6.高層建筑——指高度大于24米的非住宅建筑;住宅建筑按照建筑高度和層數分為兩類,高層建筑Ⅰ類為高度大于36米、小于等于54米且建筑層數為10-18層的住宅建筑,高層建筑Ⅱ類為高度大于54米、小于等于80米且建筑層數為19-26層的住宅建筑。

7.超高層建筑——指建筑高度在100米以上的建筑。

8.陽臺——指附設于建筑物外墻,設有欄桿或者欄板,可以供人活動的室外空間。陽臺按照結構形式劃分為凸陽臺、凹陽臺和凸凹復合型陽臺(以下簡稱復合型陽臺)三種基本類型。凸陽臺為在主體結構外的陽臺,凹陽臺為在主體結構內的陽臺,當陽臺由凸凹兩部分構成的,為復合型陽臺。

9.凸窗(飄窗)——指凸出建筑物外墻面的窗戶。

凹窗——指窗外邊線與外墻在同一軸線,窗主體向建筑內凹的窗戶。

10.設備平臺——指供空調外機、熱水機組等設備擱置、檢修且與建筑內部空間及陽臺空間無出入口連通的對外敞開的室外空間。

11.商業建筑——指綜合百貨商店、商場,經營各類商品的專業零售和批發商店,以及飲食等服務業的建筑。

12.商住綜合樓——指商業和住宅混合的建筑。

13.裙樓——指在高層建筑主體投影范圍外,與建筑主體相連且建筑高度不大于24米的附屬建筑。

14.消防間距——指有關防火規范規定的最小防火間距。

15.建筑保護——指對文物建筑、革命歷史建筑及其它有紀念意義或者保留價值的建筑的保護。

16.經營性用房——指以營利為目的用房,如開設餐飲、網吧、小區會所和商業辦公、文化娛樂等用途的用房。

17.山墻面——指建筑中面寬不大于25米的短邊,系建筑次要朝向。建筑山墻面上一般不得開窗、挑陽臺,僅考慮設置透氣高窗,且窗洞尺寸不大于0.6米×0.6米,且高窗下沿距該層樓地面應當不小于1.8米;開設有臥室、客廳、餐廳、廚房等主要窗戶的,應當視為建筑主要朝向或者主要采光面。

三、計算規則:

1.建筑基地面積計算

建筑基地的面積以城市規劃行政主管部門正式劃定用地范圍的面積為準;城市道路規劃紅線和河道保護范圍、城市預留發展用地等的面積不計入。

2.建筑間距計算

除另有規定外,建筑間距按照兩幢建筑的外墻面之間最小的垂直距離計算。

坡度大于45度的坡屋面建筑,建筑間距按照自屋脊線在地面上的垂直投影線至被遮擋建筑的外墻面之間最小的垂直距離計算。

3.建筑高度計算

(1)平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口頂,加上檐口挑出寬度;有女兒墻的屋面,自室外地面算至女兒墻頂。

(2)坡屋面建筑:屋面坡度小于等于45度的,自室外地面算至檐口頂,加上檐口挑出寬度;坡度大于45度的,自室外地面算至屋脊頂。

(3)水箱、樓梯間、電梯間、機械房等突出屋面的附屬設施,其高度在6米以內,且水平面積之和不超過屋面建筑面積1/8的,可以不計入建筑高度。

柳州市人民政府發布